エテ公なんぞが大喜び

~京都市動物園に見事な野菜園が~

1942(昭和17)年8月7日 京都新聞より

※タイトルを含め、当時の新聞記事の表記を直接引用しています

戦時中で物資が不足している中、人間でさえ困窮の中耐えているのに、動物園の動物がおなか一杯食べているのはどうかと思われるということで、日々の野菜類の買い入れを極度に調整した結果、動物たちの悲観ぶりは見るも痛々しいほどになったとのこと。

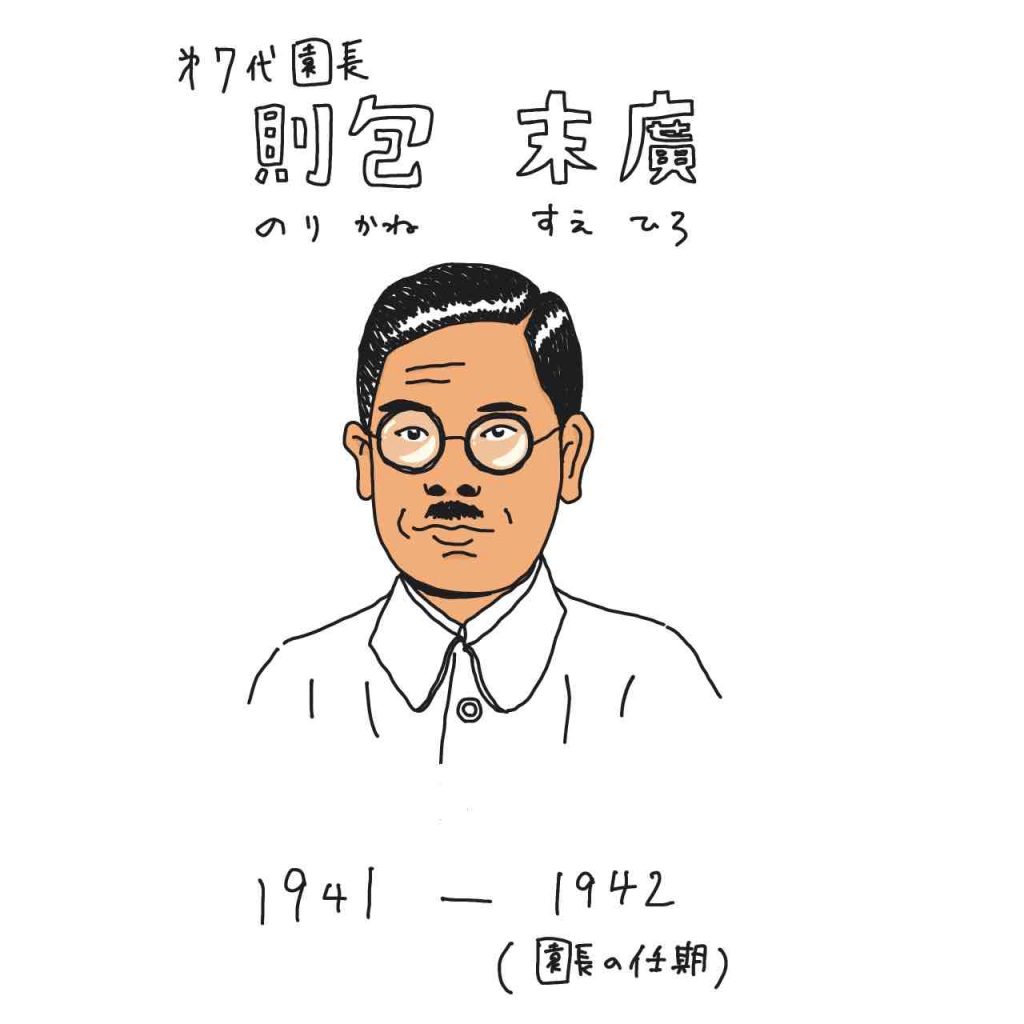

そのような状況から、当時の則包(のりかね)園長の下、昭和17年3月から野菜の自給計画を策定しました。

園長以下、動物園職員全員が協力し、園内の空き地に500坪の菜園が完成し、わざわざ農林省から技師を招いて専門的な指導の下に開墾から植付、施肥、除草などに精を出した甲斐あって、

芋、大根、豆などが素晴らしい出来栄えになったとのことです!

※ちなみに、「エテ公」とは、サルのことを指す言葉で、「エテ」とは、「猿」が「去る」に通じるため忌み言葉とされ、「得手」に代替したものと言われているそうです。

【以下、記事より抜粋】

…あと半月もすれば水々しい甘藷や馬鈴薯などがドッサリ穫れやうといふ段取りとなり朝夕眺めて有難い嬉しいと喜んでゐる動物共に増して園の人人の喜びは大変なもの、だがこれは動物のために作つたのでよからうとお芋の一個でも家へ持つて帰らうなどとの不心得は絶対やめませうと朗らかに申合せてゐる。