動物園にも 節米時代

大喰ひ象君も國策に協力

~1941年(昭和16年)9月10日 京都日出新聞より~

「節米運動」とは、物資が不足していた戦前から戦時中にかけて、食糧確保のために米をできるだけ節約する運動で、1940年(昭和15年)から開始され、昭和16年からは配給制になりました。

「節米運動」が動物園にも広がりを見せているという記事で、動物園ではジャガイモの使用が制限を受けていました。

園長が中央市場などにエサの確保に向けたお願いに回っていたり、代用食で乗り切ろうとしていることが書かれています。

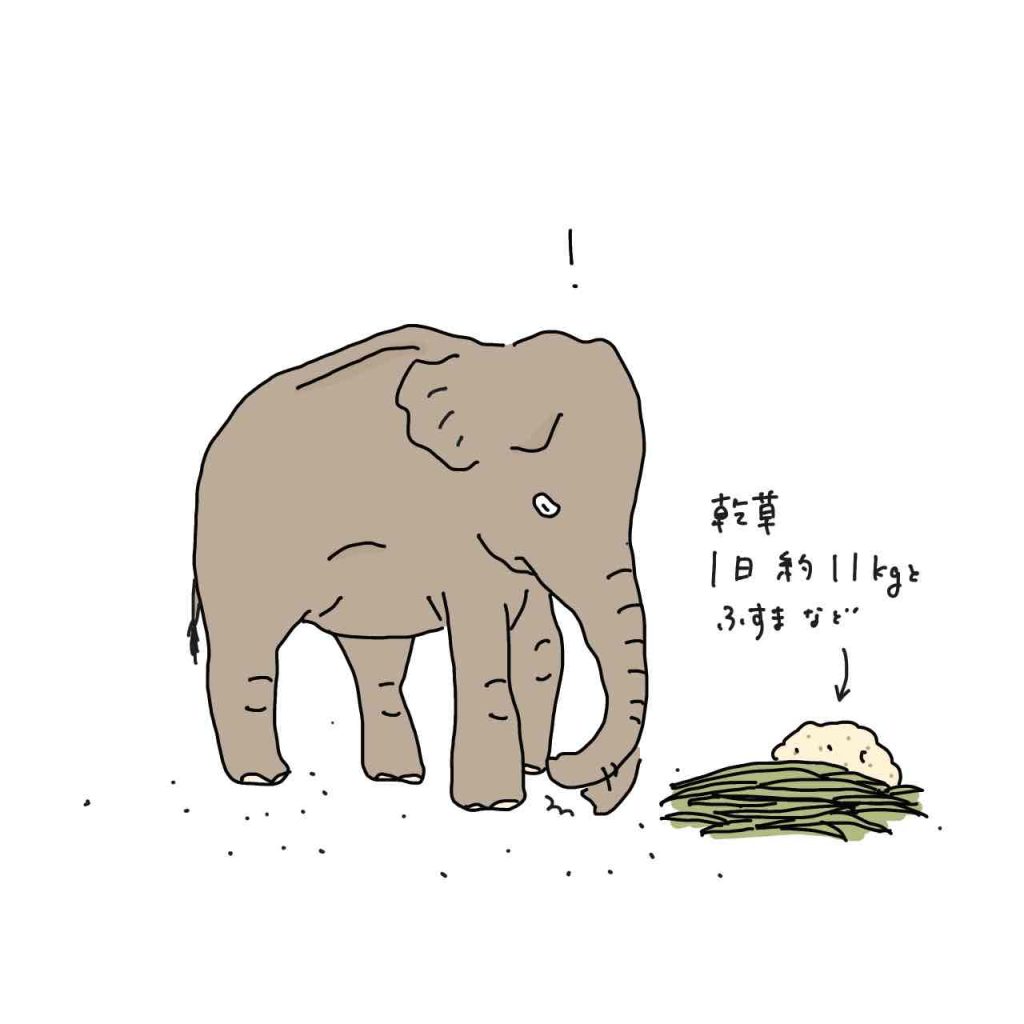

ゾウにはふすま、大麦、馬鈴薯などを混ぜたものを一日に6kg弱と乾草11kgほど。

(現在は、大人のゾウ5頭で、スーダン、ルーサン、チモシーなどの乾草約100kgと稲わら4kg、そのほかに様々な木の葉や笹、ペレットやリンゴなども与えています。)

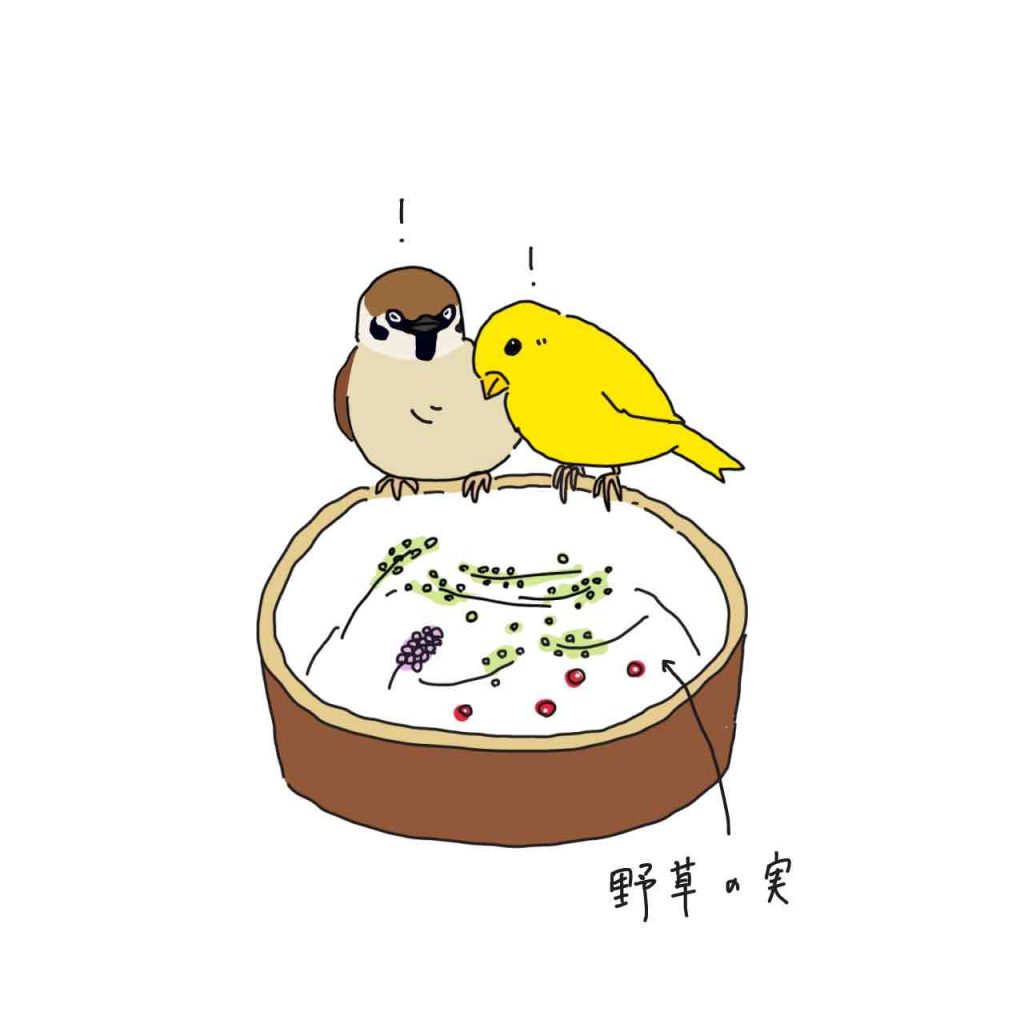

小鳥たちは、これまで食べていた粟の代わりに野生の草の実。

(現在は、園内で取れる実も与えつつ、さまざまなシード類や旬の果物など、その鳥に適したエサをバランスよく与えています。)

「人間でも節食に邁進している。それならば動物たちも…」と動物園でもこの秋こそは腹7分目で押し通そうと代用食作戦に頭をひねりながら頑張っている。

と記事はまとめてあります。実際に動物たちがそのように思うことはないのですが、そう書かざるを得なかった時代背景に、考えさせられます。

【以下、記事より抜粋】

…随一の大食家、河馬や象君はふすま、大麦、馬鈴薯等まぜて一日に一貫五百目、代用食として乾草三貫目を平らげてゐるが図体が大きなだけにこれでもまだ腹七分目、小食家の小鳥類はこれまで粟を食べてゐたがこのごろは野生の草の実の方が多い、こでではいい聲でも鳴かれまいとは勝手な憶測らしい。…