救護センターブログブログ

2025年5月6日(火)2024年度の年度報告

遅くなりましたが、2024年度の年度報告が完成しましたので報告いたします。

京都の森の救護センター掲示板や動物園ホームページhttps://zoo.city.kyoto.lg.jp/zoo/uploads/image/nennji2024.pdf

にも掲載しておりますので、よろしければご覧ください。

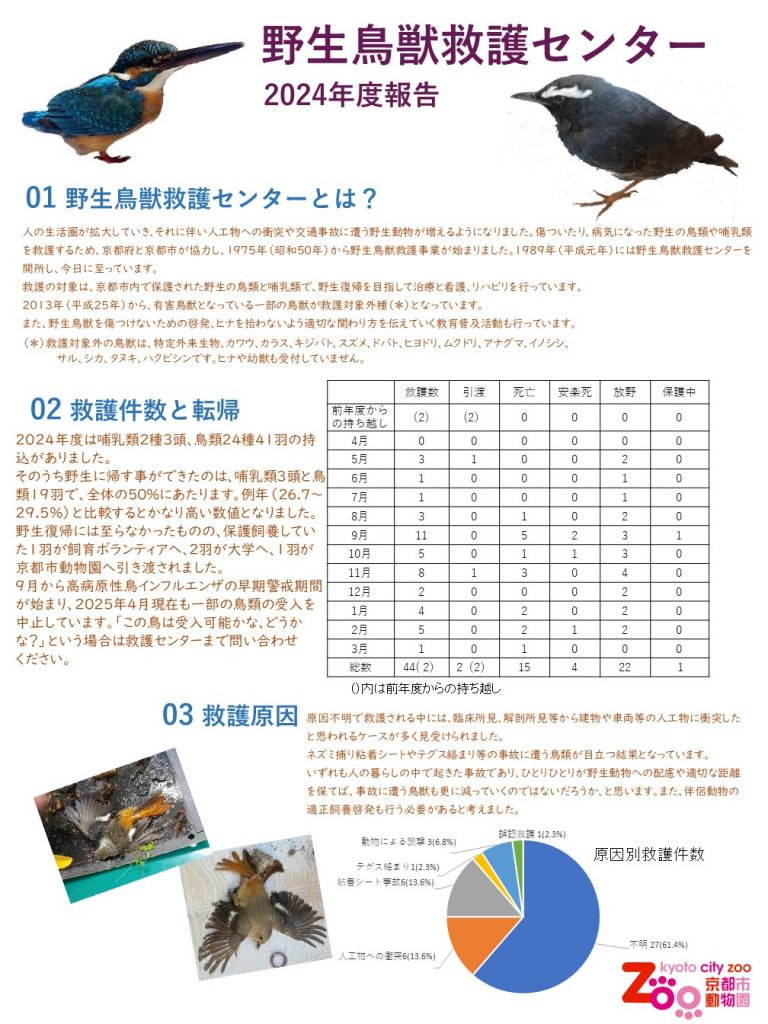

2024年度は哺乳類2種3頭、鳥類24種41羽、合計44件の持込がありました。

そのうち野生に帰す事ができたのは、哺乳類3頭と鳥類19羽で、全体の50%にあたります。例年(26.7~29.5%)と比較するとかなり高い数値となりました。

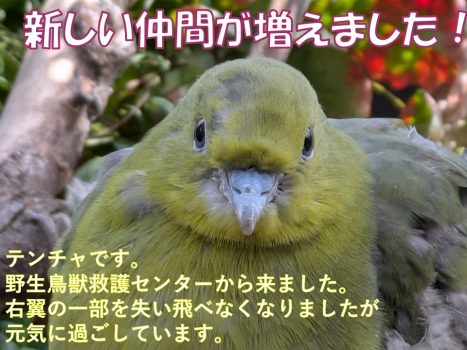

野生復帰には至らなかったものの、保護飼養していた1羽が飼育ボランティアへ、2羽が大学へ、1羽が京都市動物園へ引き渡されました。この1羽は西鳥類舎のアオバト、「テンチャ(メス)」です。テンチャは新しい環境にも順応し、元気に過ごしています。

哺乳類2種3頭、鳥類24種41羽、合計44件の転帰はというと…

放野 22(50%)

引渡 2(4.5%)

死亡 15(34.1%)

安楽死処置 4(9.1%)

飼育中 1(2.3%)

となりました。

救護原因は例年と同様に不明であることが多く、27件61.4%を占めました。原因不明で救護された個体には、臨床所見、解剖所見等から建物や車両等の人工物に衝突したと思われるケースが多く見受けられました。窓ガラスなどに衝突する瞬間を目撃された救護者さんも少なからずおられました(6件13.6%)。鳥にカーテンやシールなどでガラスの存在を伝え、事故を予防する必要性を感じました。

さらにネズミ捕り粘着シートやテグス絡まり等の事故に遭う鳥類が目立つ結果となっています(7件15.9%)。粘着シートはどうか可能な範囲で屋内使用をお願いします。また、シートやテグス、防鳥ネット等を使用する場合はこまめな見回りをお願いします。

衝突事故やわなによる錯誤捕獲、それらはいずれも人の暮らしの中で起きた事故であり、ひとりひとりが野生動物への配慮や適切な距離を保てば、事故に遭う鳥獣も更に減っていくのではないだろうか、と考えます。

また、伴侶動物の適正飼養啓発も行う必要があると考えました。伴侶動物の屋内飼育にご協力ください。

救護される鳥の多くがいわゆる小鳥であり、高病原性鳥インフルエンザに伴う受入対象外ではなかったことから、警戒期間中であってもある程度の搬入がありました。

受け入れ制限中の鳥類に関しましては動物園ホームページ(https://zoo.city.kyoto.lg.jp/zoo/rescue/)に掲載しております。どうしても分からない場合は救護センターまで問い合わせください。

以前から「鳥が事故に遭わないためにできること」を発信しておりますが、防止策はまだまだ足りないのだろうと考えられます。ですが、救える命はできる限り救いたい、その一心で皆様と協同していきたいと思います。救護センターの投稿を読んで「こんな対策方法があるんだ!なるほど!」と思うことがありましたら、友人知人の方にも広めてくださると幸いです。

かたやどれだけ人災であろうとも受入できない鳥獣が指定されています。農業被害や生活被害がある等様々な理由で救護対象から除外されているものです。大変もどかしい思いで相談対応等をしている現状です。何卒ご理解ください。

救護事業は個体を助け野生に帰すだけが目的ではありません。救護個体は自然界からのメッセンジャーですので、個体からメッセージを読み取り、自然界では何が起きているのかを考え、それを皆様に伝えるという役割があります。それは巡り巡って生物多様性保全に繋がります。自然の恵みを享受することで成り立つ人の暮らしにはなくてはならないものです。いまいちど救護事業について考え、普及啓発に勤しみたいと思います。また、京都市動物園InstagramやFacebook、X(Twitter)も適宜更新してまいりますのでそちらもご覧いただけると幸いです。

そして!これからヒナや幼獣が人目に留まる時期になります。「ヒナを拾わないで!」は少しずつ浸透してきておりますが、引き続き普及啓発を行っていきたいと思います。なぜヒナを拾ってはいけないのか、それにつきましては以前に投稿しました記事をご参照ください。

野鳥は野鳥らしく (2023年9月8日公開)

人といきものとのより良い距離を保つこと、関係構築に引き続きご協力ください。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

野生鳥獣救護センター みやがみ